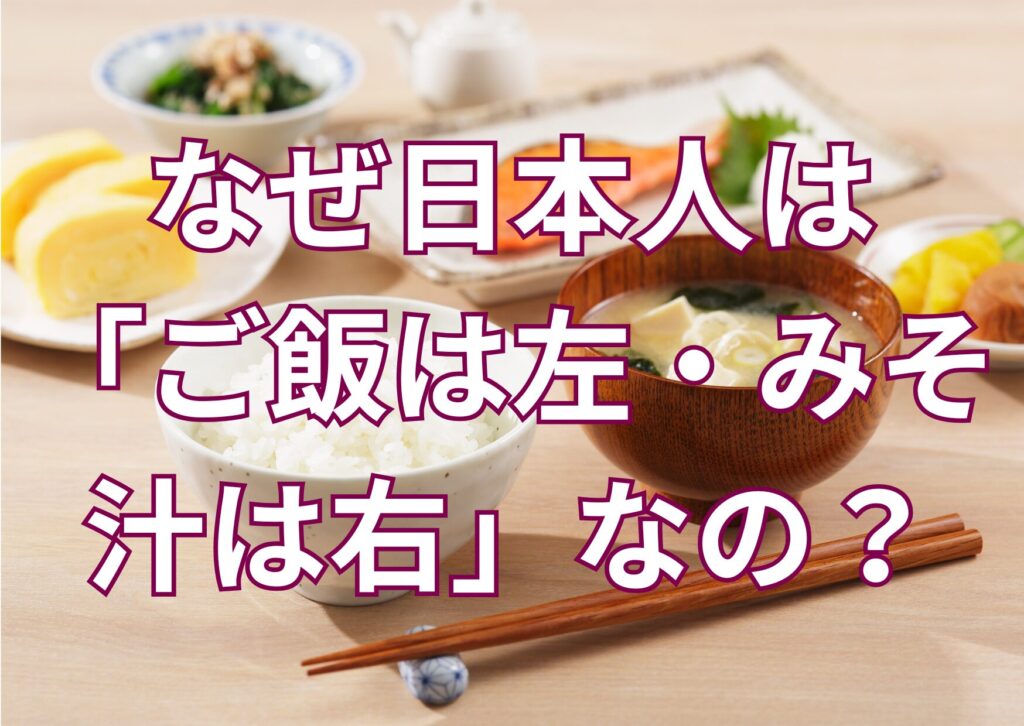

🍱 結論から言うと、「ご飯が左」は“人間の体の構造”に合わせた配置だった

「ご飯は左、みそ汁は右」──これは日本の食卓ではおなじみのルール。

でも、なぜその位置なのか、説明できる人は意外と少ないのでは?

実はこの配置、人間工学と脳科学の両面で理にかなっているのです。

右手の動き・消化の流れ・脳の左右バランスまで関係しており、単なるマナーではなく“最も自然に食べられる科学的配列”といえます。

この記事でわかること

- ご飯とみそ汁の配置がもつ科学的根拠

- 配膳ルールが健康と集中力に与える影響

- 現代にも通じる合理的な理由

⏱ 3分で読めます!

👉 なぜ「立って食べてはいけない」の?意外すぎる科学的根拠が判明!

立食が消化・脳・姿勢に与える悪影響を科学的に分析。

🍚 ご飯が左・みそ汁が右の理由

利き手と脳の働きに基づいた配置

日本人の約9割が右利き。

ご飯を持つ左手と、箸を使う右手が自然に動けるように設計されたのがこの配膳です。

右手がスムーズにみそ汁やおかずを取れることで、脳の運動野の負担を軽減します。

“脳の左右連携”にも影響

右手で箸を使い、左手で茶碗を支える動作は、右脳(感覚)と左脳(運動)の連携を強化する動き。

つまり、伝統的な配膳は「脳のバランスを整えるトレーニング」でもあるのです。

🥢 一汁三菜の合理的デザイン

栄養学的に見た配置の意味

中央に主菜、左に炭水化物(ご飯)、右に汁物。

これは消化速度と栄養吸収の順序を考慮した理想バランスです。

最初に温かい汁物を右手でとり、胃腸を温める。

次に左手のご飯を食べ、炭水化物でエネルギー補給──この流れが最も消化効率が高いことが分かっています。

食事動線の最適化

箸を右から左へ動かす自然な流れが、「右に汁・左にご飯」の黄金比を生み出しました。

つまり、配膳ルールは“食べやすさ”を最大化するための人間工学的設計なのです。

🧠 配膳がもたらす心理的・社会的効果

食事のリズムと安心感

毎日同じ配置で食べることで、脳が「整った状態」を記憶。

この一定のパターンが安心感とリラックス効果を生みます。

心理学的にも、整った視覚情報はストレス軽減と集中力向上に寄与します。

コミュニケーションの場としての配膳

統一された配置は、家族や仲間との「共通言語」にもなります。

同じ並びの食卓を囲むことで、安心と一体感が生まれる──まさに“食を通じた社会的絆”です。

🍵 今こそ見直したい「配膳の知恵」

現代の食卓に応用するには

ワンプレートや洋食中心の家庭でも、主食を左・汁物を右に意識して配置するだけで、驚くほど食べやすくなります。

忙しい朝でも、このちょっとした意識が姿勢と集中力を整える効果を持ちます。

教育現場でも注目される理由

小学校の給食指導でも、この「左ご飯・右みそ汁」は食育の基本。

子どもが食べ方を学ぶ上で、自然な姿勢とマナーを同時に身につけられる優れた方法なのです。

✅ まとめ:日本の食卓は、科学と心のデザインだった

- 「ご飯は左・みそ汁は右」は体の構造と脳の動きを考えた合理設計

- 配膳の順序が消化効率・集中力・安心感を高める

- 昔の知恵が、現代の健康にもつながっている

🟨 覚えておきたい一言:左手に“命の糧”、右手に“心の温もり”。

🔗 関連記事