みなさん、お盆の時期になるとよく見かける、きゅうりとナスに割り箸が刺さった不思議な置物って気になりませんか?

「なんで野菜に足が生えてるの?」って思ったこと、きっとありますよね!

実は、この何気ない飾り物には、めちゃくちゃ感動的な意味と、先人たちの深い愛情が込められていたんです。

今日は、その秘密を一緒に探ってみませんか?

そもそも精霊馬って何?【基本のき】

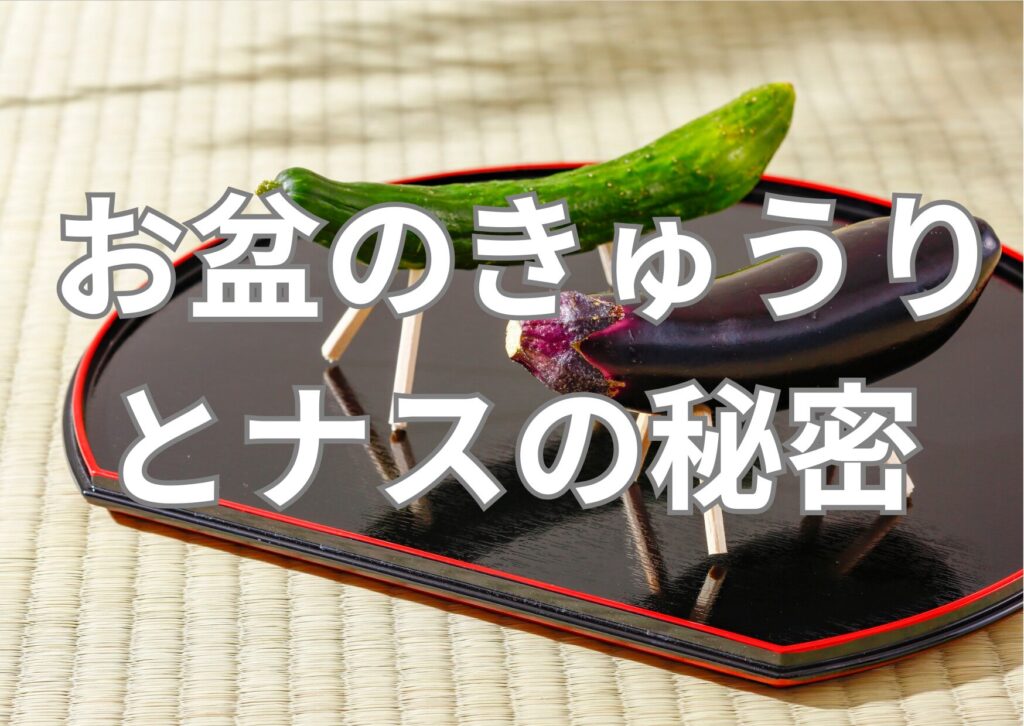

お盆でよく見かけるあの野菜の置物、正式には「精霊馬(しょうりょううま)」って呼ばれているんです。

きゅうりが馬、ナスが牛を表していて、どちらもお盆の期間中にご先祖様が乗る「乗り物」として作られているんですよ。

「え?野菜が乗り物?」って思いました?

私も最初は全然ピンと来なかったんですが、調べてみたら本当に素敵な理由があったんです!

実は江戸時代から続く伝統的なお盆飾りで、全国各地の多くの家庭で今でも大切に作られ続けているんです。

まさか!精霊馬に込められた家族愛が深すぎた【真相解明】

理由その1:足の速さに隠された愛情【みんなが知ってるアレ】

精霊馬を作る一番有名な理由は「ご先祖様の移動手段」なんです。

きゅうりの馬は「早く家に帰ってきてほしい」、ナスの牛は「ゆっくり帰ってもらいたい」という願いが込められています。

現代で言うなら、大切な人を空港まで迎えに行く時は新幹線で、お見送りの時はゆっくり在来線で、みたいな感覚でしょうか。

「もっと一緒にいたい」っていう、家族への愛情が込められているんですね。

理由その2:荷物持ちとしての工夫【ちょっと意外な話】

実は、ナスの牛には「お土産をたくさん積んで帰ってもらう」という意味もあるんです!

ご先祖様があの世に戻る時に、この世の美味しいお供え物をお土産として持って帰ってもらいたい、という発想なんですよ。

牛の方が馬より荷物をたくさん運べますから、とても合理的な考え方ですよね。

昔の人って、こんなところまで考えて工夫していたなんて、本当にすごいと思いませんか?

理由その3:季節の恵みへの感謝【一番驚きの真実】

でも、なんできゅうりとナスなのか疑問に思いませんか?

実は、お盆の時期(7-8月)はちょうどきゅうりとナスの旬で、どこでも手に入りやすい野菜だったからなんです!

つまり、「その時期に神様が与えてくれた一番身近な恵みを使って、心を込めて作ろう」っていう感謝の気持ちが込められているんです。

形も馬や牛に見立てやすいし、昔の人の知恵とセンスに脱帽ですよね!

まだあった!精霊馬の面白すぎる豆知識【追い打ち情報】

豆知識1:地域によって全然違う【海外事情・文化比較】

実は、地域によっては全く逆の意味で作るところもあるんです!

「迎える時はゆっくり来てもらって、帰る時は馬で元気に帰ってもらう」という考え方の地域もあります。

沖縄では、野菜の代わりにサトウキビを使うところもあるんですよ。

豆知識2:現代版精霊馬が進化しすぎ【歴史・由来エピソード】

最近では、きゅうりとナスでスポーツカーやガンダムを作る人も現れているんです!

「時代に合わせて、より快適な乗り物を」という発想で、SNSでも話題になっています。

伝統を大切にしながらも、遊び心を忘れない現代の感性って素敵ですよね。

豆知識3:実は食べちゃダメな理由【意外な関連情報・裏話】

精霊馬に使った野菜は、お盆が終わっても食べちゃいけないって知ってました?

ご先祖様の乗り物として使ったものだから、塩で清めて感謝の気持ちを込めて処分するのがマナーなんです。

昔の人の、物への敬意や感謝の気持ちが表れている習慣ですね。

【まとめ】精霊馬の謎、スッキリ解決!

お盆のきゅうりとナスには、こんなにも深い愛情と工夫が隠されていたんですね!

単なる飾り物だと思っていたものが、実は家族への愛、季節への感謝、そして創意工夫の結晶だったなんて、ちょっと感動しちゃいました。

今度お盆で精霊馬を見かけたら、ぜひ周りの人にこの話をシェアしてみてください。

きっと「へぇ〜、知らなかった!」って驚いてくれるはずです。

そして、自分で作る時も、ご先祖様への感謝の気持ちを込めて作ってみませんか?

きっと、もっと特別な意味を感じられるお盆になると思いますよ。

次回は、お盆の迎え火と送り火の不思議についてもお話しする予定です。

お楽しみに!